Matarakyat24.com – Netizen, buzzer dan influencer dalam geografi internet, bukan lagi istilah baru. Warga internet atau citizen of the net atau juga cyber-citizen sebagai orang yang aktif dalam dunia maya pasti mengenal istilah buzzer, sebagai lonceng (alarm) atau kentongan yang tak pernah berhenti menyampaikan tanda. Netizen juga pasti mengenal istilah influencer sebagai makluk yang selalu hadir untuk mempengaruhi warga cyber. Topik tulisan ini antara netizen, buzzer dan influencer dalam demokrasi kedaruratan sebetulnya tidak memiliki korelasi langsung sebagai hubungan causalitas atau sebab akibat, tetapi sebagai efek dari keterbukaan atau ruang publik demokrasi yang kemudian melahirkan sebuah kondisi kedaruratan. Lalu menjadi medan kehadiran keduanya bahkan akankah keduanya menjadi agen demokrasi kedaruratan?

Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mencoba masuk melalui kajian filsofis Georgio Agamben. Georgio Agamben adalah seorang filsuf kontemporer berkebangsaan Italia yang lahir tahun 1942 dan hidup sampai dengan hari ini. Pemikiran filsuf ini dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles, Martin Haedegger, Carl Schmitt, dan Michael Foucault, sehingga dalam analisisnya, ia selalu menggunakan pemikiran tokoh-tokoh tersebut sebagai basic analisisnya. Banyak sekali hasil karyanya yang menjadi panduan dalam teori epistemologi di perguruan tinggi dan panduan praktis dalam memaknai state dan stakeholder dalam hidup bernegara.

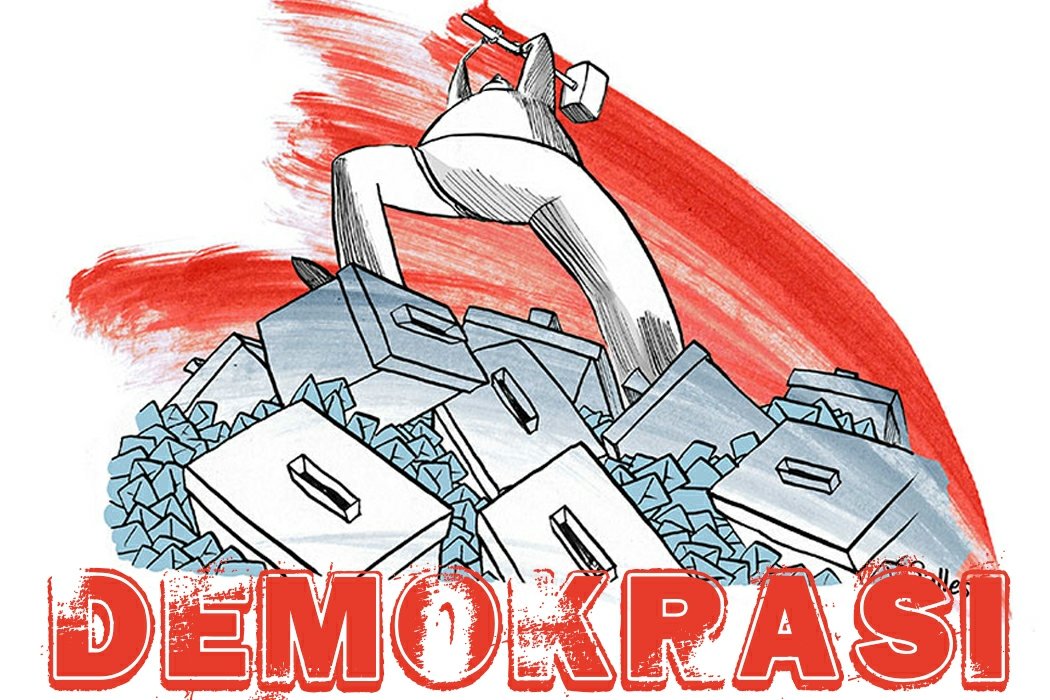

Dalam demokrasi dan kedaruratan ini, beliau mengambil dua topik yang menjadi kajiannya yaitu pertama menyangkut “state of exception” (keadaan darurat atau perkecualian). Demokrasi dan kedaruratan, sesungguhnya dua istilah yang paradoksal atau bertentangan. Artinya demokrasi mestinya dimaknai sebagai berakhirnya keadaan darurat, karena demokrasi lahir dari situasi yang transformatif seperti revolusi, reformasi, people power. Demokrasi hidup dalam keadaan normalitas, tetapi secara defacto negara atau state menggunakan keadaan darurat untuk menjustifikasi sebuah kebijakan baru, sehingga negara lalu menghadirkan diri untuk menormalisasi keadaaan yang disebut darurat itu. Artinya keadaan darurat bisa saja menjadi hoax politik, karena demi kepentingan politik, negara /state menghadirkan situasi kedaruratan. Contoh untuk Indonesia muncul Rancangan Undang Undang tentang KPK, revisi KUHP, RUU HIP, RUU tentang Omnibus low dll. Bahwa negara dengan berbagai pertimbangan dan alasan, menghadirkan rancangan UU tsb, walaupun nantinya dapat saja didialogkan dan diterima. Tetapi dalam kajian epistemologi itu disebut sebagai situasi kedaruratan, sehingga negara dengan segala otoritas dan sovereign atau berdaulat mengambil sikap berdasarkan kehendak kekuasaan. Dalam perspektif kajian filosofis epistemologi Giorgio Agamben dapat disebut sebagai negara menciptakan hoax dalam politik.

Kedua adalah “homo sacer”, yang diartikan sebagai manusia suci, tetapi makna itu sifatnya paradoksal, karena yang ditampilkan Agamben adalah manusia yang alamiah (telanjang). Homo sacer sebagai manusia yang hidup diantara keadaan alamiah (soe) dan bios (warga politik), hidup dalam bare life (keadaan alamiah) dan political life (warga politiK), hidup diantara phone dan logos (suara dan aturan). Makhluk manusia yang hidup dalam bare life yang tidak sampai menjadi the good/ political life dan berada dalam ketegangan. Manusia yang dieksekusi dari inklusifnya sebagai manusia, ia masuk dalam tatanan politik tetapi tidak punya hak politik, warga yang ditangguhkan hak politiknya. Dalam demokrasi homo sacer Indonesia adalah kasus Ahmadiyah, Syiah, HTI, PKI, dan China di jaman Orba (lepas dari kebenaran ideologis yang dianut oleh kelompok tersebut). Dalam kajian epistemologi, kondisi sosial seperti itu adalah situasi demokrasi kedaruratan, karena memaksa state dengan segala otoritasnya untuk membuat kebijakan baru sebagai bentuk justifikasi sebuah hukum.

Dalam kajian Georgio Agamben dengan memunculkan dua thema state of exception dan homo sacer sesungguhnya merupakan kritik yang berangkat dari pemikiran Aristoteles tentang refugee paradaim (perlindungan pengungsi) sebagai warga asli dan warga pendatang, dalam analogi kitab genesis “Adam dan Hawa” sebagai makhluk pendatang di taman Eden.

Kritik terhadap politik identitas dalam konteks mayoritas dan minoritas. Sehingga demokrasi kedaruratan dipandang sebagai keputusan mendiamkan mayoritas dan memaksa minoritas untuk menerimanya. Sebagai contoh kasus “Surat Al-Maidah 51” sampai memenjarahkan Ahok dan sebaliknya kasus “ada jin di palang Salib” tidak membawa Ustad Somad pada prosedur hukum. State of exception menghadirkan konsep berpikir tentang keadaan politik darurat dan keadaan politik logis yaitu individu mengambil jarak dari norma yang diterapkan secara struktural.

Giorgio Agamben sesungguhnya mengajak para ilmuwan untuk menempatkan diri pada dikotomi pola pikir antara ilmu produksi (teknik) dengan tekanan pada nilai utilitas/ kegunaan, ilmu teoritis dengan tekanan pada aspek kebenaran (matematika) dan kontemplasi (agama) serta etika dan politik sebagai ilmu praktis, sebagai human action, melihat segala sesuatu tidak atas dasar hitam putih, sehingga dibutuhkan dialektika, diskusi, spirit oposisi dengan kesadaran bahwa dalam politik tidak ada kebenaran mutlak tetapi relatif berdasarkan pada kepentingan. Demokrasi dan kedaruratan Georgio Agamben sesungguhnya mau mengeritik demokrasi dunia ketiga. Demokrasi negara-negara berkembang yang bersifat tambal sulam, meminjam istilah Romo DR. A. Setyo Wibowo “demokrasi bajai.” Bagi Romo Setyo Wibowo demokrasi adalah sebuah sistem mekanis yang mapan, ibarat ferari atau lamborgini. Artinya segala pranata dalam demokrasi memiliki sistem yang tersusun rapih dan terorganisir, sehingga negara dan warganya hidup dalam keteraturan.

Demokrasi yang menghadirkan ruang publik terutama bagi negara berkembang memiliki efek domino. Demokrasi kedaruratan menghadirkan figur sovereign (figur berdaulat) baru, sehingga negara atau state harus mengambil sikap berdasarkan kondisi kedaruratan. Kasus diskriminasi berdasarkan rasisme yang terjadi di Surabaya terhadap mahasiswa Papua dan selanjutnya menyebabkan kerusuhan besar di Papua, lalu pemerintah mengambil kebijakan memutuskan sistem komunikasi Telkomsel di Papua, sesungguhnya bermula dari “homo sacer” baru yang bernama buzzer dan influencer politik. Juga kasus Ahok dalam ” Surat Al-Maidah 51″ kemudian melahirkan diskriminasi rasialisme sampai pada pilpres 2019, etnis China “dicina cinakan” adalah bagian dari permainan bahasa (language games) dari para “homo luden” (makluk berbahasa) yang bernama buzzer dan influencer politik.

Menjadi pertanyaan apa itu buzzer dan influencer politik serta apa peran mereka dalam demokrasi kedaruratan? Buzzer politik adalah pribadi atau kelompok dengan identitas yang anonim. Mereka memiliki motif ideologis sehingga bersifat sukarela ataupun politik ekonomis bersifat profesional / mendapat bayaran (orderan). Mereka hadir dalam perang opini, kemenangan perdebatan tergantung pada popularitas dan followers. Sebaliknya influencer memiliki identitas yang jelas, biasanya mereka adalah selebritis atau pelaku profesi. Memiliki sikap atau preferensi terhadap sesuatu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya, dan rata-rata memiliki reputasi di media sosial. Kedua pegiat media sosial ini memiliki pengikut dan pengaruh signifikan terhadap perilaku publik. Mereka telah menjadi aktor kunci dalam sistem politik dan demokrasi diera digital.

Menjadi pertanyaan dimana peran buzzer dan influencer dam demokrasi kedaruratan? Dalam sistem politik David Easton (1965) skema : ” input – proses – output – feedback – kebijakan”, memberikan ruang publik pada kedua figur pegiat media sosial ini. Buzzer dan influencer berperan pada aspek input dan feedback kebijakan. Input sebagai proses para aktor politik mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam tahap ini terjadilah support and demand (permintaan dan penawaran) yang muncul dipublik untuk menekan para stakeholder menghasilkan keputusan dan kebijakan ideal. Influencer dan buzzer politik dengan pengikut yang banyak akan menjadi aktor penting dan dapat menyuarakan kepentingan berdasarkan support dan demand. Juga pada aspek feedback, kebijakan dimonitoring dan dievaluasi oleh stakeholder sesuai otoritasnya. Dalam perspektif ini influencer dan buzzer adalah representasi dan wujud kepuasan netizen dan publik terhadap produk politik. Influencer dan buzzer telah menjadi figur sovereign / berdaulat sebagai representasi publik/ masyarakat. Mereka menciptakan warga cyber atau cyber-citizen dan mempengaruhi pemahaman publik. Contoh paling nyata permainan bahasa (language games) para homo luden seperti buzzer dan influencer yakni diskriminasi rasisme di Papua dan rasisme minoritas China, kasus Ahok dan ustadz Abdul Somad. Aneka kasus itu menjadi contoh yang relevan untuk menjelaskan demokrasi kedaruratan sehingga kebenaran hukum menjadi kebenaran relatif. Pemerintah atau negara menghadirkan diri sebagai state of exception untuk sebuah kebijakan yang sesungguhnya bisa saja bersifat “diskriminatif” demi mendiamkan mayoritas dan memaksa minoritas untuk menerima.

Siapa itu “state of exception” dan “homo sacer” dalam era digital sekarang? Salah satunya adalah pegiat sosial yang bernama buzzer dan influencer politik. Lalu menjadi pertanyaan terakhir perlukah mereka dalam sistem demokrasi diera digital? Jawabannya pasti perlu. Lalu dimana letak keperluannya? Mari kita diskusikan.

Oleh : Marsel Sani Kelen.